松井市長と副首都推進局に屈し年間200億のコスト増を隠蔽した財政局

大阪市財政局により、特別区の実際の最低限必要な運営コストとなる「基準財政需要額」試算が毎日新聞の取材により明らかになり、それが年間200億円さらに必要となるもので大変なスクープとなっております。

自治体を分割すると、それぞれに同じ業務をあらゆることに行わねばならないため、スケールメリットを失いコストがよりかかるという「スケールデメリット」問題のコストが計上され、大きく上振れしたというのがその内容です。

しかし大阪市の松井市長は「毎日新聞の誤報」「デマ」と徹底的に攻撃する事態となっています。

あくまで毎日新聞は財政局の発表を報じたものであり、批判の矛先がまずおかしいです。大阪市のトップは松井一郎市長であり、それが間違いというのであればマスコミに対し謝罪すべきは松井市長本人です。

毎日新聞の記事内容は間違い無いと明言した大阪市財務局

松井市長がデマデマと攻撃しだしたことを受け、財政局長の記者会見が行われました。

その内容の書き起こしを以下に掲載します。

10月27日 大阪市財政局長 副首都推進局長報道レク

毎日新聞 財政局長に聞きます。弊社の記事、何か間違ったところはありますか?

財政局長 毎日新聞さんに最初報道していただいた記事の内容。これについては基準財政需要という概念から、それが基準財政需要額としての増加という説明も意識していただいています。この間、資料をご提供したうえで、ヤオイさんの方から取材もしていただいていますので、その内容について我々としてはきちっと書いていただいているという風に思っています。ですので、正直申し上げて、その最初の記事から少しまあ派生した(各社の記事が)、そういう一部の、特別区のものと絡めて、あるいはそこを切り取られて、報道されているということだと考えております。

毎日新聞 弊社には間違いがないということを確認させていただきました。(略)

〜〜〜 中略 〜〜〜

記者 財政局長に確認します。夕刊の件、見出しは表現の仕方が誤解されるようなことはあったかもしれないが、内容はきちんと説明していれば特段誤りではないですか?

財政局 基準財政需要額のことを書いておられるという認識でした。

副首都局 私から一ついいですか?副首都局に、今日はかなり市民の方から、コストがさらにかかるのものがあるのではと。特別区でいままさにこれから住民投票をしていただこうという内容にかかる特別区でコストがかかると新聞は出ていたがそれは事実かということが多数来ているので、市民の皆さまが一定内容について懸念を持たれたのは事実かもしれません。

記者 懸念はもたれたということはそうかもしれないが、それはなにかが間違っていたということですか?

副首都局 市がそういう試算をしました。そういうのは、特別区のコストがあるんじゃないのかという受け取りをされたかたがいるので、そこは違いますという形でお答えしています。

記者 それは副首都がきちんと説明すればいい話では?記事が間違っているのですか?

副首都局 とは言ってませんけれども、現に報道を受けてそういう問い合わせがあったのは事実です。

前記事でも説明しましたが、初報の毎日新聞は、あくまで市として4分した試算(218億円)で、そこから特別区で府へ行く業務を引いて、簡易的に特別区の需要額(200億円)を算出したものと、財政局の主張を正しく書いています。

毎日新聞には誤報要素は無いのですが、後追い記事をした朝日新聞やNHKが見出しで「特別区4分割で218億円」といったものになっており、記事の論旨としては変わりませんが、数字が違うため、松井市長につっこみどころを与えてしまったのです。

このことから毎日新聞をことさらに松井一郎市長は攻撃しますが、毎日新聞に関しては筋違いです。

大阪市財政局も毎日新聞については「間違いが無い」という認識をはっきり明言しており、松井市長の難癖なのです。

しかし問題は特別区を推進する副首都推進局です。

この会見について市のホームページに副首都推進局、財政局の連名で10月27日に掲載されています。

要旨としては、

- あくまで簡略な試算である

- あくまで基準財政需要額であり実際の支出(決算額、予算額)ではない

- 副首都推進局としては実態に即したコストを出している

だから、財政局試算は実際と違うから安心しましょうという内容です。

MBSの追撃

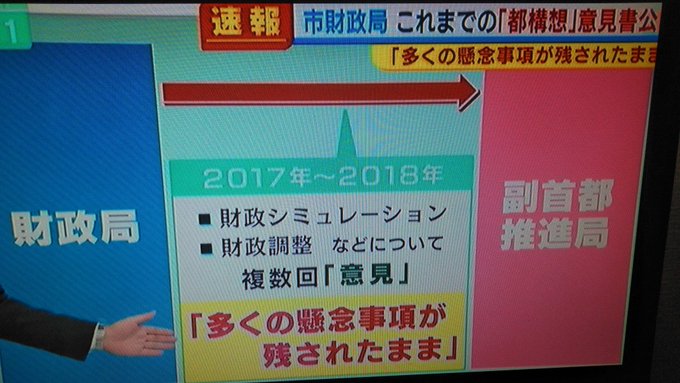

財政局に取材した内容がさらにあり、10月28日のMBSのミントが報道します。

財政局から副首都推進局に対し、2017年~2018年にかけ、財政シミュレーションや財政調整について複数回「意見」しており、その内容は「多くの懸念事項が残されたまま」というのです。

要は、副首都推進局の楽観試算に、財政局は以前から懸念を持っていたという構図です。

今回試算を出し、「スケールデメリット」が出るような試算を忖度(そんたく)せず出した経緯に、この懸念があるのであろうことは想像に難くないです。

松井市長の恫喝に屈し、財政局長が全面謝罪へ

10月29日、急遽、財政局長の謝罪会見が設定されます。

これまで一部メディアに誤解される報道はあったが、毎日新聞の報道は正しく報じていただいているという認識であり、あくまで財政局が計算したこと自体は正当なものとしていたはずが松井市長に叱責されたとして、一転「数字を出したことはあやまりであった」「財政局として出す数字としてはもっと正確であるべきだった」と謝罪会見です。

(外部リンク)ライブ 大阪都構想/大阪市財政局長会見 – ATSUSHI THE MIC TV #648501743

論旨としては…

- 「この時期に出したのが問題」

- 「かけ離れているかは実際の数字が分からないので、なんとも私からは言えない」

- 「ありえないという理由は、どういう都市になるか分からないから、ありえない」

といったもので、時期が変わっても数字が変わるわけではないが、この時期に出すのは問題とのこと。

また数字が実際の数字とかけ離れているとの認識かについては、かけ離れているかどうかも分からないとしています。その理由は特別区がどんな姿なのか分からないからと。

しかし、これはおかしな話で、問われているのは自治体運営に最低限必要な額である基準財政需要額ですから、これが出せないというのではつまり「特別区の姿」についてまだ何も決まっていないということで、これはこれで大問題です。

白紙委任状ということだし、つまりはコストは今後上振れしうるということを図らずも認めてしまっています。

なんとか部下を守りつつ、松井市長の恫喝に従い謝罪しているのがありありです。

なにも解決していない「スケールデメリット」問題

どういう区になるか分からないから、概算として市を分割しての特別区の基準財政需要額を出すことは問題というのですが、それが実際と乖離(かいり)しているかは分からないというのです。

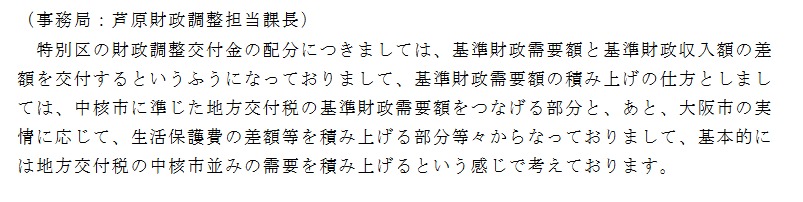

しかし、特別区の基準財政需要額の試算について、第27回法定協議会で副首都推進局が重要な答弁をいているくだりがあります。

基本的には中核市並として積み上げ試算するとの考え方を述べています。

ですので、維新が「特別区の試算の方法が無い」というのは嘘であり、実際の自治体運営では財政調整のために必ず基準財政需要額は算出するのであり、分市での試算をすることに妥当性はあるはずなのです。

政令市ではいけないというのならば、中核市として計算すればいいのです。維新は中核市並と言い続けているのですから、なんら問題が無いはずです。

また、ここで重要な財政局の見解があります。

市民が財政局に今回の件で問い合わせており、そこで財政局は「今回の試算は、総務省の政令市用の計算式で試算したが中核市や一般市の計算式で計算しても数値の上振れ下振れはあまり無い 」

218億円の件、財政局に電話確認。今回の試算は、総務省の政令市用の計算式で試算したが中核市や一般市の計算式で計算しても数値の上振れ下振れはあまり無いの回答。結論は近い数値だという事です。

— bdftakki (@bdftakki1) October 28, 2020

さらに

「一方、副首都推進局の担当に何度も質問した結果、基準財政需要額が増加する事を認めています 」

一方、副首都推進局の担当に何度も質問した結果、基準財政需要額が増加する事を認めています。何故それを出さないのか?本当に腐り切った部局です!まぁ、詐欺師松井が作った部局ですから、そんなもんでしょうけど・・・?

— bdftakki (@bdftakki1) October 28, 2020

政令市として計算しても中核市として計算しても数値にあまり上下が無いというのでしたら、今回政令市として計算したものは概算としては妥当性を持つことになります。

中核市×4と言い換えてもいいというものでありますから、それはつまり法定協議会で副首都推進局が認めている大阪の特別区の基準財政需要額の出し方と大きく変わらないのですから。

つまり、松井一郎の圧力に屈し財政局長は「(実際の数値と)かけ離れてるかは分からない」と濁していますが、近似値と言える数字であるはずで、十分大阪市廃止後の特別区の姿を検討する材料になる数字のはずなのです。

つまり、「スケールデメリットコスト」は「ある」のです。

スケールデメリットコストの存在を認めていた橋下市長時代の大阪府市

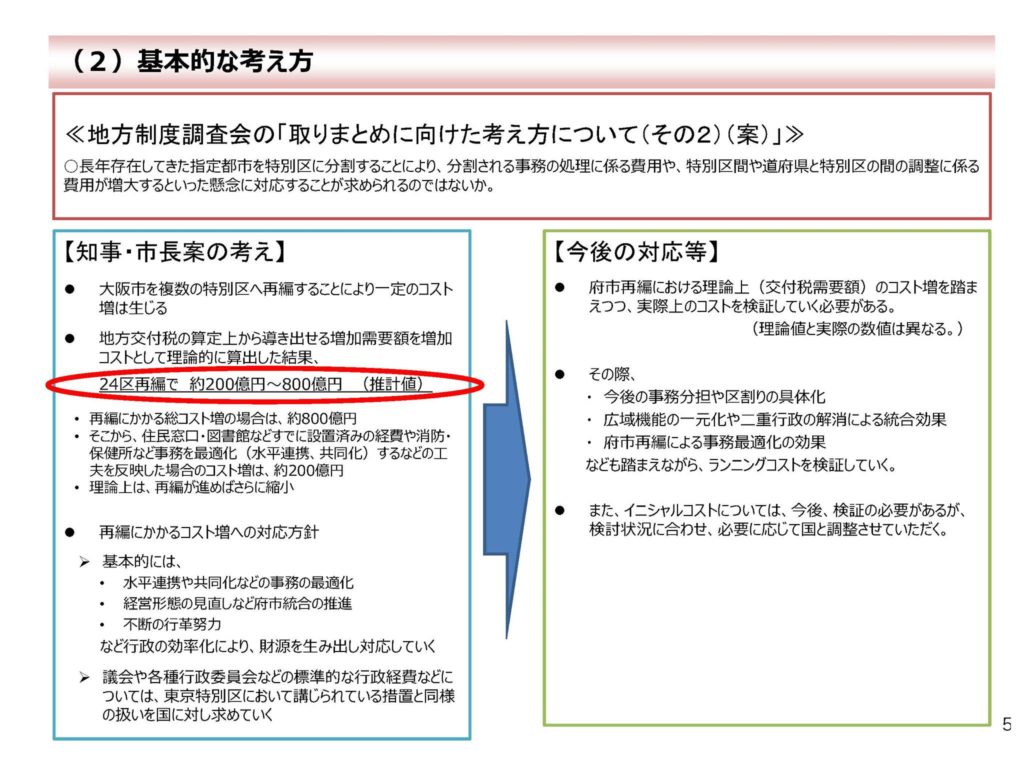

国の第33回都市制度調査会に、大阪府市が資料を自ら提出しています。

ここでは24区に特別区を割った場合として、スケールデメリットを失い、重要額が増加する分があるとして、200~800億円と見積もっています。

大きく幅を持った概算ではあるものの、行政はスケールデメリットコストの存在を知っているはずなのです。

24区で試算でき、4区でそれが試算できないはずもない。しかし、財政シミュレーションでは見積もられていません。

また30次地方制度調査会:第20回専門小委員会で都構想の検討がなされ、東大の太田委員がこのように基準財政要額が増えることを「茨の道」と表現して指摘しています。

これは大阪都構想の根拠法である「大都市法」制定にむけた議論内容です。大変重要な内容です。

ちょっと辻委員に御意見を確認したいのですけれども、例えば9つに分けたとしても、基準財政需要額は普通ふえるだろうと。幾ら行革をやったって多少ふえるだろう。ということは、それだけでもう、都区合算という形で一の市として扱うためには事実上、需要を切り下げないといけない。そこまではわかります。そういうことは、すなわち特別区になった結果、より厳しい財政事情に追い込まれるだろうということですね。 問題はそこから先で、それをどう評価するかであって、大阪市民があえて茨(いばら)の道を行くというときに、いいと考えるのか、いやいや、あなたたちは一応、特別地方公共団体なのだから、要するに基礎的な地方公共団体というほうがこの場合は重要ですね、国としてそういう無茶はしなさんなというか、茨の道は行きなさんなと。大阪市全体になっていたほうが基準財政需要でもそこそこのレベルのものを保障してもらえるのだから、やめなさいというべきなのかというのは、私にはよくわからないところがあります。茨の道でも行きたいというのだったら行かせればと思う自分もいるわけです。

(外部リンク)30次地方制度調査会:第20回専門小委員会

この「茨の道」のスケールデメリットのコストのが一切計上されていないのが現状なのです。これは行政による隠蔽と言わざるを得ません。

大阪メトロの配当金を過剰に盛り込む副首都推進局

副首都推進局の作った、黒字の財政シミュレーションには他にもおかしな数字の上乗せがあります。それが大阪メトロの配当金を大きく見積もるものです。

自民党の前田市議がここを暴きました。

しかもこれはコロナ前の試算でして、アフターコロナを全く考慮していないのです。

これが特別区の財政黒字の9割を占めるという信じられない試算をしています。1企業の収益予想に左右される脆弱な自治体がありえるでしょうか?

市民生活が1企業の経営状況にかかっているのです。そんな恐ろしい自治体ありえないです。

実際、コロナ禍で大阪メトロの業績は大きく悪化しています。今後もそういうことはありえます。今後新たな感染症はあり得ないのでしょうか?

松井市長はコロナが終息すれば元に戻るとするが、各鉄道会社はアフターコロナは生活スタイルの変化もあり、元のようには戻らないとしています。

例えばJR東日本はこう言っています。

JR東日本の深澤祐二社長は3日の定例会見で、「ポストコロナ」社会に向けた会社の方向性について言及し、「感染流行が収束した後も、鉄道利用の水準は元には戻らないと考えている」

(外部リンク)交通新聞(電子版)

松井市長の考えは甘いと言わざるを得ず、特別区の財政は楽観的な予測に基づいています。

さらに信じられないことに、この副首都推進局の試算について、大阪メトロ側は一切知らなかったというのです。

メトロの経営計画は2025年までしか作っておらず、副首都推進局が勝手に試算して希望的観測で特別区の財政シミュレーションに盛り込んでいたのです。

「都構想」黒字収支の根拠に大阪メトロの配当金 メトロ社長「知らなかった」

(外部リンク)ABCニュース(関西ニュース)

国の経済成長率1%試算を用いているがそんな保障は無い

これも大きな欺瞞(ぎまん)なのですが、財政シミュレーションに用いられている数字は国が示す経済成長率1%モデルを使っているのですが、あたかも財政シミュレーションを見れば都構想で右肩上がりの成長するように見えますが、かなりの楽観予想です。

コロナはもちろん米中対立などある中、本当にこんな右肩上がりの成長をするのでしょうか?それを横ばい試算とすると、大きくグラフは下振れすることになります。

市民プールなどの住民サービス削減を大きく入れ込んでいる

維新の会は市民プールなど住民サービスをカットしない、そのままとビラなどで盛んに主張するのですが、これは嘘と言わざるを得ません。

なぜなら副首都推進局が作成し、各家庭にも説明として配布されている特別区の財政シミュレーションのグラフには既にそれらの削減が盛り込まれた数字だからです。

住民投票の資料として副首都推進局から正式に有権者に送り、判断材料とされているものが嘘とでも?

今回の財政シミュレーションではこれだけの市民サービスが削除前提で盛り込まれています。

| 項目 | 事業概要 | 削減数 | 削減額 |

| 市民プール管理運営 | 温水プール(各区1館) | 24カ所→9カ所 | 12億1600万円 |

| スポーツセンター管理運営 | スポーツ施設(各区1館) | 24カ所→18カ所 | 1億9000万円 |

| 老人福祉センター | 生活相談・教養講座・レクリエーションの場の提供(原則各区1館 北・中央2館) | 26カ所→18カ所 | 1億6500万円 |

| 子育て支援活動 | 情報提供・子育て支援講座・遊び場の提供など | 24カ所→18カ所 | 1憶2800万円 |

| 合 計 | 16億9900万円 |

これらは橋下市長がかつて削減を打ち出しましたが批判の声が多く、現行の市政改革プラン3.0ではいったん消えた削減項目です。それがしれっと今回の財政シミュレーションでは削除前提で盛り込まれています。

副首都推進局の政治的中立を失った異様な姿勢

以上、述べてきたように、今回の住民投票は、まともな情報が有権者である大阪市民になされておりません。

そもそも原因として、大阪市廃止特別区設置の事務を行う、市の副首都推進局が維新の会に忖度(そんたく)し、政党と一体化して政治的中立を失っていることに原因があります。

記者の取材無断録音、大阪市長「問題ない」

21日に大阪府庁であった大阪都構想の法定協議会の終了後、自民党の府議団幹部と市議団幹部に毎日新聞の記者が個別に取材していた際の会話を、法定協事務局の府と市の共同部局「副首都推進局」の男性職員2人が無断で録音していた。増田健次・制度企画担当課長は「委員(議員)の考えや本音を把握したかった。今後はやめる」と謝罪しました。

反対意見はガチャ切り? 大阪都構想「電話対応マニュアル」の真相

もはや政治的中立はどこへやらです。

維新の会は職員の政治的中立を求め、厳しく律するべく「職員基本条例」を作ったはずです。それが今や職員が維新政治に忖度するばかり。特に副首都推進局の有様は酷いものがあります。

黒字演出に楽観試算を意図的に作った副首都推進局の罪は重い

このような副首都推進局の維新忖度のおかしな状況が、今回のコスト隠蔽を生んだのではないでしょうか?

今回の黒字を演出した財政シミュレーションの構図は、「公僕の鑑(かがみ)」ともいうべき財政局の試算によりはっきり見えてきた様に思います。

つまり…

- スケールデメリットのコストを隠蔽し、盛り込まない

- 大阪メトロの収益、配当を過剰に見積もる

- 経済成長率を現実にそぐわない楽観試算

- 市民プールなどの行政サービスカットを入れこむ

…といった偽装により、無理やり黒字演出です。

松井市長は今回会見で財政局を「鉛筆なめなめ」と中傷しましたが、実は逆で、副首都推進局こそが「鉛筆なめなめ」で維新に忖度し、黒字の特別区を演出していたというべきです。